Étiquette : santé

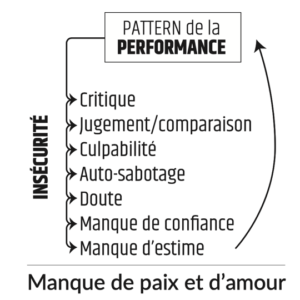

Burnout : le pattern de la performance

Il est aujourd’hui certain que nous vivons une situation dans laquelle il était difficile de se projeter il y a encore 1 an et demi…

Malgré ce contexte particulier, avez-vous toujours tendance à chercher à « performer » dans la vie ?

Essayez- vous de vous organiser pour que tout soit parfait, organisé tel que vous le souhaitez ?

Avez-vous une tendance à critiquer vos actions, à parfois vous comparer aux autres ?

Si tel est le cas… c’est excellent ! Vous faites partie des 80% de la société qui porte ce schéma qu’on appelle le pattern de la performance.

La personne qui a le pattern de la performance ressent souvent que :

- elle n’est pas assez,

- elle n’est pas à la hauteur,

- elle n’en fait pas assez

- elle se sent coupable,

- elle se met en doute,

- elle a des hauts et des bas.

Pourquoi l’être humain cherche à performer dans la vie ?

Parce que lorsqu’il performe, il va chercher à l’extérieur ce qu’il n’arrive pas à se donner lui-même : la reconnaissance, la paix, l’amour et l’attention.

Le regard et le jugement des autres semblent lui apporter une forme de paix d’esprit… Dans tous les cas à court terme…

L’amour, la reconnaissance, la paix et l’attention sont de l’énergie. L’être humain cherche et se nourrit d’énergie. C’est à ça qu’il carbure !

Lorsque vous êtes pris dans ce pattern, vous perdez beaucoup de ressources et vous avez une tendance à vous faire mal.

C’est une boucle sans fin, qui amène inévitablement vers l’épuisement voir vers le burnout…

Une solution : Faîtes une pause consciente 15 minutes par jour.

Prenez le temps d’aller marcher 15 minutes chaque jour en pleine conscience ! Pas de téléphone, pas de musique dans les oreilles, …

Marchez en apportant de l’attention sur votre respiration, sur les bruits aux alentours. Levez les yeux au-dessus de l’horizon et observez consciemment la belle personne que vous êtes !

Cette simple prise de conscience, suivie de cette mise en action, vous permettra de reprendre le contrôle sur votre quotidien et retrouver une plus grande sérénité et d’éviter les écueils du burn-out…

Trop simple pour être crédible … ? Ne me croyez pas… Testez !

Entreprise et yoga : pourquoi pas ?

85 % des maladies professionnelles reconnues sont des troubles musculo-squelettiques (TMS) alors profitez-en pour faire de la prévention en invitant à développer le tonus musculaire, la souplesse et l’agilité pour une meilleure forme physique…

« S’épanouir en comprenant mieux son corps et en l’écoutant. »

Souvent proposée pendant la pause déjeuner ou de détente, la pratique du Yoga permet de consolider les liens entre collègues par son effet fédérateur, mais également avec sa hiérarchie.

En effet, il n’est pas rare de retrouver patron et employés partageant ce moment ensemble.

Un seul objectif commun : se faire du bien tant physiquement que dans la tête.

Cette activité vous apprend à prendre du recul et à lâcher-prise pour mieux gérer ses émotions, son stress mais également apaiser le climat de travail en renforçant la concentration, la créativité et la confiance en soi.

Les effets bénéfiques du yoga sont multiples. En effet, les entreprises, offrant cette prestation, renforcent leur image de marque apparaissant ainsi modernes et surtout soucieuses du bien-être de leurs équipes.

Pour ma part, en tant que psychanalyste, professeure de Yoga et autrice de La maison des Yogis (La Marmotière éditions) j’avoue m’octroyer des moments de « Pause Yogique » pour me ressourcer et être en mesure de poursuivre ma journée dans de meilleures conditions.

Pourquoi pas vous ?

L’art de la reconnaissance

Depuis plus d’une trentaine d’années, j’accompagne des personnes devenues incapables d’exercer leur métier. Elles viennent de tous les milieux : autant du secteur privé que du secteur public, autant de petites que de grandes entreprises, autant du monde des cols blancs que de celui des cols-bleus. Et elles ont tous les âges, de la vingtaine à la soixantaine.

En les écoutant, j’ai développé une profonde inquiétude. Des questions sont venues me hanter : à quoi ressemble un(e) enseignant(e) quand la flamme est éteinte dans les yeux des trente bouts de chou qui le (la) regardent ? A quoi ressemble un(e) soignant(e) quand l’envie n’y est plus ? Que s’est-il passé entre le moment où ces personnes ont commencé à travailler et le moment où elles sont arrivées dans mon cabinet ?

Au fil des rencontres, j’ai constaté qu’un mot revenait sur à peu près toutes les lèvres, le mot reconnaissance ! Ces hommes et ces femmes avaient en commun le sentiment de vivre dans un univers où le souci de la performance avait entraîné des réorganisations du travail qui ne faisaient plus de place à leur intelligence. Elles devaient tout accomplir si rapidement que plus rien n’était fait selon ce que leur dictaient leur jugement, leur intuition ou leur expérience. Et si elles osaient exprimer cette perte de sens, on leur répondait qu’on n’avait pas le choix, qu’il fallait s’adapter.

Or, les générations qui entrent dans l’espace de travail ont grandi dans l’écoute et le dialogue. Fini le temps où il fallait obéir au doigt et à l’œil ! Très tôt dans leur vie, on a fait appel à leur discernement, à leur imagination et à leur lucidité. Ils veulent désormais utiliser ces ressources.

Quand les jeunes ont à choisir entre un salaire élevé et la possibilité de s’accomplir, ils choisissent la deuxième solution, car ils savent que le salaire viendra avec la réalisation de leur potentiel. Des phrases comme : « De quoi se plaignent-ils, ils sont payés pour faire leur travail ! » sont des formules semeuses de démotivation, de perte d’intérêt et de désengagement. Et les personnes qui partent sont souvent les plus compétentes, car elles peuvent aisément trouver autre chose ailleurs.

Or, il ne faut surtout pas instrumentaliser la reconnaissance. Ce serait aller à l’encontre de son essence et elle perdrait tout son impact. La reconnaissance ne peut pas être enfermée dans des programmes mais elle peut devenir l’élément vital d’une culture. En fait, c’est l’expression ultime du sens de la communauté. À travers elle, je montre à l’autre que je vois qu’il existe et je crée des conditions pour que cette existence puisse se manifester. Je lui montre que je crois en lui. C’est une authentique expression de la vie.

Alors, par où commence-t-on ?

Quelques principes doivent être respectés si l’on veut que la reconnaissance apparaisse ou soit maintenue bien vivante dans une organisation…

- La reconnaissance est un cadeau quand je l’offre, mais elle est un piège quand je l’exige. Quand je la donne, je dis ma liberté ; quand je la réclame, je fais entendre mes chaînes.

- Elle n’appartient à personne en particulier. Tout le monde a le pouvoir de reconnaître. Bien sûr elle peut venir du haut vers le bas (dans la hiérarchie), mais elle peut aussi venir du bas vers le haut. Et elle peut, évidemment, s’exprimer à l’horizontale, entre pairs.

- Elle apporte autant à la personne qui l’offre qu’à celle qui la reçoit.

- Elle doit toujours être gratuite. On ne doit rien attendre en retour.

- Elle doit être authentique, sinon, elle pourrait être perçue comme manipulatrice, perverse.

- On peut s’accorder de la reconnaissance à soi-même en contemplant le travail accompli, les objectifs atteints, les résultats obtenus. « L’auto-reconnaissance » n’est pas du narcissisme, mais un constat : « Aujourd’hui, j’ai réalisé ceci, j’ai réalisé cela ! »

- La reconnaissance, ça se génère ! En m’intéressant réellement à l’autre, j’ouvre la porte à une considération mutuelle de nos contributions respectives au bien commun.

- Le degré le plus élevé de reconnaissance qu’on puisse accorder à un être humain est la qualité de notre attention. Ce n’est qu’à travers une présence attentive que l’on peut reconnaître l’acte (« Peux-tu nous dire comment tu ferais ? ») ou reconnaître l’être (« Bonjour, que peut-on faire pour toi ? »). Les deux piliers de la reconnaissance !

La santé psychique des salariés mise à l’épreuve de la Covid-19

Si les gestes barrières et les périodes successives de confinement se sont imposés comme les garde-fous de la santé physique de la population, sa santé mentale semble avoir été la grande oubliée de cette crise sanitaire. Il aura fallu près d’une année placée sous l’égide du coronavirus et que se profile une « troisième vague » pour que celle-ci soit mise sur le devant de la scène. Peur, sidération psychique, fatigue, anxiété… On ne compte plus les études faisant état de l’épuisement des ressources psychologiques des Français. Cette tendance des plus moroses se reflète également dans le monde du travail. En publiant la 4ème vague de son baromètre de la santé psychologique des salariés français en période de crise, soit les résultats d’une étude commanditée auprès d’OpinionWay et réalisée en octobre 2020 sur un échantillon de 2004 salariés, Empreintes Humaines, cabinet conseil en qualité de vie au travail (QVT) et risques psychosociaux (RPS), dresse un panel sombre de la situation.

Un million de salariés en burnout sévère, les managers deux fois plus impactés

49% des salariés s’y révèlent en détresse psychologique, 35% en état d’épuisement émotionnel et 5% en burnout sévère. Avec, pour conséquence, 5,5 millions de travailleurs (24%) qui ont eu recours à un arrêt maladie depuis le début de la pandémie. Initié pendant le 1er confinement, ce baromètre fait apparaître « des résultats extrêmement préoccupants et l’urgence d’agir. (…) Le monde du travail est majoritairement épuisé, qu’il s’agisse des salariés ou des managers, tous indiquent un état alarmant », commente Christophe Nguyen, psychologue du travail et président d’Empreinte Humaine. Si le risque de burnout s’impose comme l’un des nouveaux indicateurs mis à jour par l’étude, touchant 1 million de salariés, il concerne deux fois plus encore les managers (58% en détresse psychologique, dont 25 % en détresse élevée).

Un rapport au travail et un engagement profondément modifié

Généralisé à la majorité des entreprises, le télétravail est bien pointé du doigt dans cette dégringolade psychologique. Plus sa part est importante, plus la détresse psychologique des salariés augmente (58% vs 47% pour le travail en présentiel). Un télétravailleur sur deux déclare par ailleurs avoir le sentiment d’être devenu une « machine à produire » et devoir davantage prouver son efficacité. Globalement, c’est l’essence-même du travail qui se trouve affectée, 35% des salariés affirmant que la crise les a confrontés à la perte du sens de leur activité, 36% ne plus éprouver de fierté à travailler pour leur entreprise. Une dégradation que met également à jour une étude menée par le groupe de protection sociale paritaire et mutualiste Malakoff Humanis, La santé du travail à l’épreuve du Covid*, qui décrypte l’impact de la crise sur la santé des salariés du secteur privé. L’intensité du travail, l’insécurité de la situation professionnelle comme la mauvaise qualité des rapports sociaux y occupent une place prédominante.

De nouvelles aspirations et de nouveaux enjeux

A la faveur de cette crise, les salariés interrogés formulent clairement des attentes en matière de qualité de vie au travail. Le baromètre d’Empreinte Humaine révèle ainsi que 59% d’entre eux se disent plus exigeants envers leur employeur pour prendre en compte leur bien-être et que 52% affirment avoir besoin que leur entreprise les aide à mieux appréhender psychologiquement leur travail. Du côté de Malakoff Humanis, 86% attendent de leur entreprise qu’elle intègre durablement la prévention et la santé dans sa stratégie. La crise sanitaire met ainsi en évidence des enjeux toujours plus importants autour de la prévention santé, de l’engagement et de l’accompagnement des salariés. Reste à savoir si ceux-ci seront pris en compte dans les mois qui viennent, la Covid-19 ne semblant pas être disposée à déserter nos vies sociétales et professionnelles de sitôt.

*Etude de perception Ifop pour Malakoff Humanis, réalisée du 19 juin au 15 juillet via internet auprès d’un échantillon représentatif de 3504 salariés d’entreprises du secteur privé

La fatigue : une si longue histoire

Nous serions tous lessivés. Un coup d’œil aux titres des magazines suffit pour s’en convaincre : “En finir avec la fatigue” (Ça m’intéresse), “5 façons d’effacer la fatigue” (Elle), “Les superaliments antifatigue” (Top Santé)…

De quoi titiller l’“historien des petites choses”, comme aime se définir Georges Vigarello. “J’aime partir de situations contemporaines banales. La fatigue renvoie au cœur de problèmes anthropologiques. C’est une limite de l’humain. Exactement comme la maladie ou la mort.”

Premier constat : la perception de la fatigue évolue en fonction des représentations du corps. Au Moyen Âge domine l’idée d’un organisme fait de liquides, d’humeurs. Le corps fatigué est donc desséché, vidé de sa substance. Pour les Lumières, l’accent est mis sur les fibres, les nerfs. L’épuisement est lié à une excitation débordante et mal surmontée, le corps ne répond plus aux stimulations. Au XIXe siècle, l’essor de la machine pousse à se représenter l’organisme en termes de combustion, de feu. Telle une locomotive, il faut l’alimenter en sucre et en calories, alors qu’il produit lui-même des déchets chimiques qui le fatiguent.

Aujourd’hui, “la fatigue est perçue dans le langage numérique, privilégiant les messages internes, les sensations, la connexion et la déconnexion. D’où le recours accentué aux détentes, aux relâchements. D’où encore la centration inédite sur le psychologique, le relationnel, la recherche de l’interaction, de la mobilité, celle de la sensation aussi, lentement renouvelée”.

Et si au XXIe siècle la tête est fatiguée, à l’époque médiévale, ce sont avant tout les pieds, principaux moyens de locomotion, et nus le plus souvent… D’autres organes, comme le cœur, le cerveau et les poumons, prendront bientôt le relais. De la même façon, les représentations de la fatigue évoluent. Au Moyen Âge, le guerrier, le pèlerin et le marchand, obligés de parcourir des kilomètres dans des conditions éprouvantes, incarnent des figures de fatigue valorisées.

En revanche, les serfs, corvéables à merci, n’ont droit à aucune considération. Le labeur n’appelle pas la compassion. “C’est seulement avec la société industrielle, avec l’image de l’énergie productive et du rendement, que s’impose ce qui nous semble devenu évident : la fatigue de l’ouvrier.” Son corps est marqué (dos courbé, physiques chétifs, teint flétri…), son espérance de vie moindre, le travail de ses enfants remis en question. On cherche alors à chiffrer, à quantifier. La fin du XIXe siècle est l’époque des changements ; avec le télégraphe, le train, la bicyclette, tout s’accélère. Il faut s’adapter à une rapidité nouvelle, répondre aux sollicitations, c’est le “struggle for life” parfaitement décrit par Émile Zola. Les gestes des prisonniers, des militaires, des ouvriers, des paysans sont observés, découpés en laps de temps, en énergie dépensée.

Des outils nouveaux, comme le dynamomètre, l’ergographe ou le spiromètre, évaluent force, muscles et capacités respiratoires. Le mot “constitution” s’impose, auquel sont accolés des adjectifs : “mauvaise”, “débile”, “faible”, “forte”… Lors de la conscription, l’armée classe les corps et les hommes.

Et, justement, la Première Guerre mondiale marque une rupture. Dans les tranchées, les combattants sont soumis à une expérience de fatigue inédite et inégalée : la peur, la faim, le manque de sommeil, les bruits assourdissants, la gangrène, la durée du conflit. Tout cela contribue à détruire les individus, à les “déposséder”. “La situation de la guerre de 14, c’est d’être confronté à une soumission. À quelque chose qui non seulement nous désapproprie, mais nous empêche de faire ce que nous souhaitons. Ça, c’est neuf et je pense que nous sommes les enfants de cette situation.”

Georges Vigarello montre bien comment s’effectue le glissement d’une fatigue physique visible à une fatigue intérieure beaucoup plus sourde et invisible. Du taylorisme au burn-out, l’homme ne supporte plus d’atteintes à son autonomie. Il s’imagine toujours plus grand, plus puissant, plus valorisé. D’où cette contradiction presque impossible à gérer d’un “moi hypertrophique” et de contraintes professionnelles, relationnelles, familiales et environnementales toujours plus fortes. “La fatigue, faiblesse diffuse, insatisfaction obscure, insuffisance obstinée, est devenue une des manières d’être de notre temps.” Elle s’est infiltrée partout et oblige – peut-être – à l’accepter.

“La fatigue est si protéiforme, dit le philosophe Éric Fiat (Ode à la fatigue, 2018), que l’on n’a aucune chance de l’emporter contre cet ennemi qui vient de partout. Je propose d’abandonner les métaphores du combat et d’être le roseau de la fable de La Fontaine. Être le roseau, c’est accepter la fatigue.” Et Vigarello de recenser avec amusement les astuces et conseils pour se reconnecter à soi, accepter son état, tenter de retrouver son unité intérieure. Ses yeux bleus pétillent quand arrive la question de son antidote personnel. “Tout simplement la passion.”

Voir aussi : Performance humainement durable

La théorie de l’ours

J’adore la marche en forêt. Les régions sauvages, leurs odeurs, leurs couleurs, leurs chants, leur pouvoir de me rappeler que je n’ai besoin de rien pour me sentir vivant. Mais, depuis mes toutes premières randonnées, je crains la rencontre d’un ours. Et, dans les sentiers où je m’aventure, cette peur est justifiée.

Or, loin de m’amener à restreindre mes promenades, cette peur m’est utile. Elle m’incite, en préparation de chaque départ, à visiter sur Internet, les “sites de rencontres avec ours”. Rien à voir avec la quête de l’âme sœur, bien sûr. Sans mon “amie” la peur, jamais je ne me préparerais adéquatement. Jamais je n’apprendrais que la pire réaction devant la bête serait de céder à la panique. Il en est probablement de même devant l’âme sœur !

J’ai finalement rencontré un ours et bien d’autres depuis. Lorsqu’on en voit un, à quelques mètres devant soi, debout sur ses pattes arrière, en train de déraciner un arbre mort, on ne se sent ni fort ni brave. On a beau avoir lu qu’il ne faut pas paniquer, on a tendance à l’oublier quand les branches craquent sous les coups de griffes… On se demande même comment quelqu’un a pu écrire qu’il ne fallait pas paniquer.

Il est extrêmement difficile, dans de telles circonstances, de garder son calme, de demeurer lucide, de maîtriser son esprit. Le cerveau primitif – celui qui est programmé pour assurer la survie – prend instantanément les commandes, autant celles des émotions que celles des comportements. Il prépare le corps à lutter ou à fuir. Parfois, il lui commande de se figer.

En effet, certaines bêtes, menacées, se figent pour se confondre avec le paysage. Le plus grand défi, devant l’ours, est de conserver son intelligence. La peur est utile, la panique : jamais !

Une bête d’un autre genre s’est récemment dressée devant nous. Tout en étant invisible, elle est hypervisible. En fait, elle est partout. Surtout dans les symboles : dans les masques qui recouvrent nos visages, dans les bouteilles de désinfectant à toutes les portes, dans les chiffres funèbres qui apparaissent sur nos écrans, dans la distance entre nous ; partout ! Et la bête ne s’en va pas. Elle s’est installée. Une rencontre avec un ours dure rarement plus de quelques minutes, la rencontre avec le virus s’éternise depuis plusieurs mois.

Serge Marquis vous répond

Comment éviter la panique ?

En ramenant l’attention dans le présent ! La panique apparaît quand le cerveau fabrique un futur rempli de scénarios catastrophes. Bien sûr, certains de ces scénarios s’avéreront justes : des personnes vont perdre leur emploi et certaines entreprises vont fermer leurs portes, mais, à chaque fois, c’est dans le présent que les solutions seront conçues. Et l’imagination peut fabriquer autant de tragédies imaginaires que de pistes d’action concrètes. En ramenant l’attention dans le présent, on met l’imagination au service du vivant.

Pas facile, c’est vrai, car le cerveau est conditionné à diriger l’attention sur ce qu’il perçoit comme une menace – il a eu à le faire pendant des millions d’années pour assurer la survie –, or c’est parce qu’il a fini par placer l’attention sur des pistes d’action que nous avons survécu. Dans le contexte actuel, maintenir l’attention dans le présent devient plus difficile que jamais ! L’esprit est quotidiennement bombardé de titres terrifiants : “De nouvelles mises à pied chez…”, “Autre augmentation record du nombre de chômeurs…”, “Après cinquante années d’existence, l’entreprise X se déclare en faillite…” La vigilance est constamment de mise pour faire la distinction entre le conditionnel : “Il se pourrait que…” et la réalité : “Quoi faire dès maintenant ?”, “Où est notre pouvoir ?”, “Quel plan peut-on mettre en place ?”

Il faut sans cesse se rappeler que le cerveau n’entend pas le conditionnel, il le transforme instantanément en catastrophe. Seule une conscience aiguisée permet de ne pas se paralyser et de continuer d’avancer. C’est Einstein qui disait : “La vie, c’est comme une bicyclette, il faut avancer pour ne pas perdre l’équilibre.”

Mais comment ramène-t-on l’attention dans le présent ?

Bien que ce soit malaisé quand on est exposé à un danger véritable, on doit se servir du réel en plaçant l’attention sur n’importe quelle perception sensorielle concrète (le souffle, ce qu’on entend, voit, sent…) afin de débrancher une imagination débridée qui colle aux menaces ; c’est parfois un passage neurologique obligé vers l’inventaire des pistes d’action.

Et la solidarité ? N’a-t-on pas tendance à penser d’abord à soi en situation de menace ?

Nous oublions trop souvent que ce n’est pas l’individualisme qui a permis à l’espèce humaine de traverser les pires catastrophes mais le collectif, la communauté, la solidarité. Nous n’aurions jamais survécu aux inondations, aux volcans, aux sécheresses, aux épidémies s’il n’y avait pas eu l’entraide ; impossible !

Voir aussi : Les secrets du cerveau social